Um zu zeigen, dass sich dieses BtMG auch weit über 40 Jahre nach seiner Verkündung weder aus ethischer noch aus rationaler Sicht günstig auf das Wohlbefinden der Menschen auswirkt, bieten wir im Folgenden umfangreiche Informationen über Entstehung, Ziele und Auswirkungen des Betäubungsmittelgesetzes.

Kategorie-Archive: Betäubungsmittelgesetz (BtMG)

Rechtssprechung auf Basis der Drogenlüge

Im November 1969 legte der Münchner Rechtsanwalt Hermann Messmer Verfassungsbeschwerde gegen das Cannabisverbot ein, die er mit der „erwiesenen Ungefährlichkeit“ der Droge und der dadurch im Vergleich zur Alkohol „willkürlichen Aufnahme“ ins Opiumgesetz begründete. Vorausgegangen war ein Urteil des Bayerischen Obersten Landgerichts vom 27. August 1969, das die Strafbarkeit des Erwerbs von Cannabis als verfassungskonform ansah (RReg. 4a St 81/69). In seiner Begründung stützte sich das Gericht auf einen Tagungsbericht der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen, der Cannabis als eine suchterzeugende Substanz beschrieb, die „erhebliche Probleme für die Volksgesundheit darstellt“. Das Bundesverfassungsgericht schloss sich dieser Auffassung an und lehnte die Beschwerde Messmers am 17. Dezember 1969 ab, obwohl diverse groß angelegte Studien ein genau gegenteiliges Ergebnis betreffend die Gefährlichkeit von Cannabis erbrachten. Das Bundesverfassungsgericht stützte sich lieber auf die Propaganda der Suchtstoffkommission als auf wissenschaftliche Studien.

Im Jahre 1994 musste das Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland aufgrund verschiedener Vorlagebeschlüsse über die Verfassungsmäßigkeit des Cannabisverbots entscheiden (BVerfGE 90, 145 – Cannabis; 9. März 1994). Das oberste deutsche Gericht entschied zwar, dass das Cannabisverbot durch den Ermessensspielraum gedeckt sei, den das Grundgesetz dem Gesetzgeber einräumt, beschränkte jedoch gleichzeitig die Sanktionen, die bei der Durchsetzung des Gesetzes eingesetzt werden dürfen, und verpflichtete die Bundesländer zur effektiven Angleichung der Strafverfolgungspraxis. Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, neuere wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Ausland zu berücksichtigen, um in Zukunft zu entscheiden, ob das Strafrecht tatsächlich das geeignetste Mittel sei, um die angestrebten Schutzfunktionen zu erreichen. Bei seiner Entscheidung berücksichtigte das Gericht jedoch nicht die gegebenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere nicht die betreffend des üblichen Umgangs mit psychotrop wirkenden Cannabisprodukten.

Im Folgenden einige Auszüge aus der Entscheidung der Karlsruher Richter:

Der Gleichheitssatz gebietet nicht, alle potenziell gleich schädlichen Drogen gleichermaßen zu verbieten oder zuzulassen. (…) Für die unterschiedliche Behandlung von Cannabisprodukten und Alkohol sind ebenfalls gewichtige Gründe vorhanden. So ist zwar anerkannt, dass der Missbrauch von Alkohol Gefahren sowohl für den Einzelnen wie auch die Gemeinschaft mit sich bringt, die denen des Konsums von Cannabisprodukten gleichkommen oder sie sogar übertreffen. Gleichwohl ist zu beachten, dass Alkohol eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten hat, denen auf Seiten der rauscherzeugenden Bestandteile und Produkte der Cannabispflanze nichts Vergleichbares gegenübersteht. Alkoholhaltige Substanzen dienen als Lebens- und Genussmittel; in Form von Wein werden sie auch im religiösen Kult verwandt. In allen Fällen dominiert eine Verwendung des Alkohols, die nicht zu Rauschzuständen führt; seine berauschende Wirkung ist allgemein bekannt und wird durch soziale Kontrolle überwiegend vermieden. Demgegenüber steht beim Konsum von Cannabisprodukten typischerweise die Erzielung einer berauschenden Wirkung im Vordergrund.

Weiterhin sieht sich der Gesetzgeber auch vor die Situation gestellt, dass er den Genuss von Alkohol wegen der herkömmlichen Konsumgewohnheiten in Deutschland und im europäischen Kulturkreis nicht effektiv unterbinden kann. Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz gebietet nicht, deswegen auf das Verbot des Rauschmittels Cannabis zu verzichten.

Manche Formulierungen des Gerichtes erscheinen mehr als absurd: „In allen Fällen dominiert eine Verwendung des Alkohols, die nicht zu Rauschzuständen führt …“ Hier wird besonders deutlich, dass die Richter seinerzeit mehr als realitätsfremd waren, man denke nur an das „Koma-Saufen“ vieler Jugendlicher oder an den Bierkomment der Farben tragenden Studentenverbindungen. Der Bierkomment beinhaltet alte überlieferte oder durch langjährige Gewohnheit gültige Regeln in Bierangelegenheiten beim studentischen Saufen, wobei auch andere Alkoholika als kommentgemäße Stoffe akzeptiert werden. Problematisch hierbei ist, dass mit dem Bierkomment auch stellenweise ein Trinkzwang von Alkoholika einhergeht. Diese studentischen Sauftraditionen hätten dem Gericht bekannt sein müssen, da diese schon öfters Anlass für gerichtliche Auseinandersetzungen waren.

Völlig verkannt hat das Gericht die Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten, die psychotrop wirkende Cannabisprodukte haben. Sie dienen als Lebens- und Genussmittel in Form von Gewürzen, Backwaren und Bier. In Form von Haschisch und Gras werden sie auch im religiösen Kult verwendet. Zudem hätte sich auch damals schon der Gesetzgeber vor die Situation gestellt sehen müssen, dass er den Genuss von Cannabis wegen der herkömmlichen weit verbreiteten Konsumgewohnheiten in Deutschland und im europäischen Kulturkreis nicht effektiv unterbinden kann. Die Schätzungen über die damalige Konsumentenzahl in Deutschland schwankten nach Harald Körner (BtMG, Einleitung) zwischen drei bis vier Millionen, was etwa vier bis fünf Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands entsprach. Dabei handelte es sich jedoch überwiegend um Gelegenheitskonsumenten.

Manipulation durch die Bundesregierung

Bereits vor mehr als 100 Jahren haben Untersuchungen gezeigt, dass der Genuss von Haschisch und/oder Gras weniger Schäden verursacht als der Konsum von Alkohol. Eine Erkenntnis, die die deutsche Bundesregierung Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts nicht publiziert wissen wollte, wie im folgenden dargestellt wird.

Im Jahre 1969 kritisierte im Vorfeld der Umwandlung des Opiumgesetzes in das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) der nicht nur politisch der Studentenbewegung nahestehende „Spiegel“ das Cannabisverbot. Auch die als liberal geltende Wochenzeitung „Die Zeit“ forderte Ende 1969 in einer Artikelserie die Legalisierung oder zumindest die Entkriminalisierung der zum Konsum notwendigen Vorbereitungshandlungen.

Am 4. Juni 1970 informierte Gesundheitsministerin Käte Strobel (SPD) den Bundestag über Regierungspläne zur Schaffung eines neuen Betäubungsmittelgesetzes. Am 13. Juli 1970 präsentierte sie dem Bundeskabinett einen Referentelügennentwurf, der am 12. November 1970 vom Kabinett beschlossen wurde. Ziel des Entwurfs war, bei den Cannabis betreffenden Regelungen eine zum Teil erhebliche Erweiterung der Strafrahmen, „um das Gesetz damit zu einem wirkungsvolleren Instrument bei der Bekämpfung der Rauschgiftsucht zu machen“ (Deutscher Bundestag 1971:1). Zugleich verabschiedete das Kabinett unter Federführung des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit ein „Aktionsprogramm zur Bekämpfung des Drogen- und Rauschmittelgebrauchs“ mit ergänzenden Maßnahmen, die vor allem eine Verstärkung der Verfolgung des Handels und Schmuggels zum Inhalt hatten. An zweiter Stelle stand eine zentral organisierte Kampagne zur „Aufklärung der Bevölkerung“. Neben der offenen Aufklärung „umfasste die Kampagne auch verdeckte Öffentlichkeitsarbeit, bei der die Bundesregierung gezielt nicht als Absender der Information in Erscheinung trat, um den Eindruck einer allgemeinen Trendwende gegen den Cannabiskonsum zu erwecken. So stellte sie etwa Schülerzeitungen und anderen Medien kostenlos anonyme Artikel, Funkspots und Abschreckungsfilme zur Verfügung, die für das Publikum wie redaktionelle Beiträge aussehen sollten. So sollte die Meinung der Bevölkerung manipuliert werden.

Aufgrund eines schriftlichen Appells von Gesundheitministerin Käte Strobel befasste sich der Deutsche Presserat Anfang Juni 1972 mit dem Thema Drogen und forderte die Redaktionen auf, „bei der Behandlung der Drogen- und Rauschmittelgefahren auf eine sensationelle Berichterstattung ebenso zu verzichten wie auf jede Bagatellisierung der Verwendung von Rauschmitteln“. Am 17. Juni 1972 wandte sich zudem der parlamentarische Staatssekretät im Gesundheitsministerium Heinz Westphal (SPD) in einem Brief an Ernst Klett, den Vorsitzenden des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, mit der Bitte, eine vergleichbare Entschließung für den Buchhandel anzuregen, da Bücher wie der „Haschisch-Report“ des Zeit-Redakteurs Rudolf Walter Leonhardt eine „mit Sicherheit … große Anzahl Jugendlicher“ zum Konsum von Cannabis verführt hätten. Die formal begründete Ablehnung Kletts bezeichnete das Ministerium als „enttäuschend„.

Versuche von Zensur scheinen in der Drogenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland eine lange Tradition zu haben.

Lügen der Weltgesundheitsorganisation

Das britische Fachmagazin „New Scientist“ hatte im Februar 1998 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeworfen, eine Studie unter Verschluss zu halten, wonach Haschisch weniger gefährlich sei als Alkohol und Tabak. Die WHO dementierte dies. Die WHO-Expertin Maristela Montero bestätigte jedoch, dass ein entsprechender Abschnitt in einem im Dezember 1997 publizierten WHO-Papier gestrichen wurde. Die Analyse sei „… mehr spekulativ als wissenschaftlich“ gewesen, erklärte sie dazu. Bemerkenswert daran ist, dass seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt war, dass durch den Konsum von Alkohol mehr Schäden entstehen können als durch den Konsum psychotrop wirkender Cannabisprodukte. Offenbar wird bei der WHO, was nicht ins politische Konzept passt, einfach wegzensiert.

Im gestrichenen Kapitel hatten drei führende Suchtforscher (Wayne Hall, National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales; Robin Room and Susan Bondy, Addiction Research Foundation, Toronto) geschrieben, dass es gute Gründe gäbe, festzustellen, „dass Cannabis nicht dieselben Risiken für die öffentliche Gesundheit mit sich bringt wie Alkohol oder Tabak, selbst wenn genau so viele Menschen Cannabis benutzten wie jetzt Alkohol trinken oder Tabak rauchen.“

Zwei WHO-Bürokraten verhinderten die Publikation des besagten Kapitels im Bericht der WHO. Der damalige WHO-Leiter Hiroshi Nakajima und der damalige Leiter der Abteilung Betäubungsmittel, Dr. Tokuo Yoshida waren angesichts der Ergebnisse der drei Suchtforscher wütend und wollten in jedem Fall verhindern, dass diese allgemein bekannt würden.

Auch die Publikation der weltweit größten Studie zu Kokain wurde in den 90er Jahren erfolgreich verhindert. Dazu kam es als die von der WHO und vom Interregionalen Kriminalitäts- und Justiz- Forschungsinstitut der Vereinten Nationen (UNICRI) bezahlte Studie Fakten nannte, die direkt konträr zu Mythen, Stereotypen und der „Krieg gegen Drogen“- Propaganda standen. 1995 drohte die Regierung der USA, die Finanzierung für die WHO einzustellen, sollte der Report veröffentlicht werden.

Offensichtlich war auch in diesem Fall die WHO nicht in der Lage, die Weltbevölkerung sachlich und seriös zu informieren.

Die WHO hat durch ihr Verhalten Vertrauen verwirkt. Sie kann nicht als seriöse und glaubwürdige Institution für Drogenpolitik eingestuft werden. Deshalb muss die UNO ihr die Kompetenzen für den Bereich „Drogen“ entziehen und diese einer anderen Institution der UNO anvertrauen, beispielsweise der UNESCO.

Drogengesetze: Manipulation statt Information

Drogengesetze sind oft eher Ausdruck politischer Wertvorstellungen als gesundheitspolitisch-wissenschaftlicher Fakten. Um die von der Politik gewünschten Ziele zu erreichen, wurden und werden Informationen über Drogen verfälscht.

Bis Mitte der sechziger Jahre blieb Europa weitgehend von der in den USA wütenden Drogenrepression verschont, obwohl auch die meisten europäischen Staaten bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Betäubungsmittelgesetze in Kraft gesetzt hatten. Als jedoch „Flower-Power“ zum Leitmotiv einer weltumspannenden Jugendkultur wurde und sich überall immer mehr Hippies in freier Natur zu Musikfestivals (open air and for free) trafen, dort Haschisch rauchten und „Zauberpilze„, Meskalin oder LSD konsumierten, sahen konservative Politiker die traditionellen Werte der Gesellschaft gefährdet und riefen zum gnadenlosen Kampf gegen diese neue Jugendkultur auf.

Durch von Regierungen bereitwillig gefördert und gesteuerte, breit angelegte Kampagnen in den Massenmedien wurde die Bevölkerung Ende der 60er und zu Beginn der 70er Jahre mit aberwitzigsten Horrormeldungen bezüglich einer gigantischen Drogenwelle, die auf Europa überschwappte, bombardiert. Konkretes Wissen über Drogen ist durch diese Kampagnen jedoch kaum vermittelt worden. Die Meldungen waren häufig suggestiv konzipiert und tendenziös, um die Bevölkerung zu manipulieren. Selbst Haschischraucher wurden häufig als kriminelle Rauschgiftsüchtige diskreditiert.

Alkohol oder Cannabis – Was ist schädlicher?

Als im Frühjahr 1998 in einem Kommissionsbericht zur Bewertung des Gefahrenpotenzials von Drogen unter Leitung von Professor Bernard Roques (Abteilungsdirektor des Nationalen Instituts für Gesundheit und medizinische Forschung) an den Französischen Staatssekretär für Gesundheit das Gefahrenpotenzial von Alkohol höher eingeschätzt wurde als das von Cannabis, zeigten sich die meisten Medien überrascht, obwohl diese Tatsache seit langem bekannt war. Als David Nutt und seine Kollegen in einer weiteren Studie zehn Jahre später zum gleichen Ergebnis kamen, waren die Medien erneut „überrascht“. Doch es gibt auch frühere Studien, in denen die Gefährlichkeit von Alkohol und Cannabis ähnlich eingeschätzt wurde.

Bereits am 29. August 1991 stellte der Kassationshof des Schweizer Bundesgerichtes in einem Verfahren gegen die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde BGE 117 IV 314 S. 321) fest, dass es eindeutig widerlegt sei, dass Haschisch eine Einstiegsdroge sei und dass das Abhängigkeitspotenzial und die Fähigkeit, soziale und psychische Folgen zu verursachen, bei Haschisch deutlich schwächer sei als bei andern Drogen wie Morphin, Heroin, Amphetamin, Kokain und Alkohol. Dabei bezog sich das Gericht auf Studien von Prof. Hans Kind, Direktor der Psychiatrischen Poliklinik Zürich, der 1985 entsprechende Untersuchungsergebnisse veröffentlichte, sowie auf Studien der Professoren Kielholz, Ladewig und Uchtenhagen, die in ihrem Gutachten zuhanden des Obergerichts des Kantons Zürich vom 26. September 1978 (veröffentlicht in: Schweiz. Rundschau für Medizin 68/1979, S. 1687 ff.) entsprechende Feststellungen machten.

Es gibt jedoch weit ältere Untersuchungen, in denen festgestellt wurde, dass Haschisch signifikant weniger gefährlich ist als Alkohol, so der Indische Hanfdrogen-Report (Bericht der Indischen Hanfdrogen-Kommission) von 1893/94. Weder die Auftraggeber noch die den Auftrag damals erfüllenden Forscher waren Haschisch-Freunde. Deswegen erscheint besonderes Misstrauen in die Ergebnisse dieser Untersuchung unangebracht. Im Gegenteil könnte man sie den Konsensus der Wissenschaft zum Thema Haschisch in jener Zeit nennen. Im Abschnitt 490 des Indischen Hanfdrogen-Reports heißt es, dass Oberst Hutchinson, der oberste britische Kolonialbeamte von Lahore, erklärt habe: „Soweit ich die Sache beurteilen kann, sind die Auswirkungen des Alkohols viel schlimmer“. Der höchste Verwaltungsbeamte von Allahabad, J. B. Thomson wird mit den Worten: „Ich kann nicht sagen, dass die Hanfdrogen in ähnlichem Ausmaß mit der Kriminalität zusammenhängen wie der Alkohol, wobei ich nicht nur an die Verhältnisse in Europa denke, denn auch unter den Eingeborenen hier bei uns führt der Alkohol weit eher zu Verbrechen als die Hanfdroge.“ zitiert. Und Oberst Bowie gab an, dass er bei zahlreichen Prozessen Recht gesprochen habe, wo schwere Vergehen bis hin zum Mord auf Alkoholeinfluss zurückzuführen waren, dass ihm aber in seiner langen Praxis kein Fall vorgekommen sei, bei dem ähnliche schwere Delikte auf Bhang oder Ganja zurückzuführen gewesen wären.

Für die Indische Hanfdrogen-Kommission waren diese Ergebnisse nicht im Sinne ihres Vorhabens, ein Hanfverbot zu begründen und durchzusetzen. So heißt es im Abschnitt 497: „Diese Sachlage ist natürlich für die Kommission recht unbefriedigend, aber doch insofern aufschlussreich, als daraus gefolgert werden darf, dass gewohnheitsmäßiger maßvoller Genuss von Hanfdrogen keine schädlichen Folgen, was psychische und moralische Schäden anbetrifft, zeitigt.“

Auch im Panama Canal Zone Report (Canal Zone Commitee (1925): The Panama Canal Zone Military Investigations) von 1925 wurde festgehalten, dass die Gefährdungen durch Cannabisgenuss offensichtlich stark übertrieben wurden und dass keine Beweise für nennenswerte schädliche Einflüsse auf Konsumenten vorlägen.

Im Britischen Cannabis-Report (Bericht des Beratungsausschusses zur Frage der Drogenabhängigkeit) vom 1. November 1968 wurde im Abschnitt VI (Zusammenfassung und Vorschläge) in Punkt 67 festgestellt:

Das uns vorliegende Material beweist: Immer mehr Menschen, hauptsächlich der jungen Generation, aus allen Schichten der Gesellschaft experimentieren mit Cannabis, und sehr viele nehmen es regelmäßig zur geselligen Unterhaltung. Es gibt keinen Beweis, dass dieses Tun Gewaltverbrechen oder aggressives, antisoziales Verhalten hervorruft oder aber bei sonst normalen Menschen Abhängigkeitszustände oder Psychosen schafft, die der ärztlichen Behandlung bedürfen.“ Und in Punkt 70 wurde festgehalten: „Wir halten aber auch für sicher, dass – in Bezug auf die körperliche Schädlichkeit – Cannabis sehr viel weniger gefährlich ist als Opiate, Amphetamine und Barbiturate oder auch Alkohol.“ Und im British Wootten Report (1969) heißt es: „Wir sind der Ansicht, dass die in der Vergangenheit viel beschworenen von Cannabis ausgehenden Gefahren … überbewertet wurden. … Es gibt keine Belege dafür, dass ernstliche Gesundheitsgefährdungen westlicher Gesellschaften unmittelbar auf das Rauchen von Cannabis zurückzuführen sind.

Gesellschaftsschäden durch das Betäubungsmittelgesetz

Das Festhalten der Bundesregierung am Betäubungsmittelgesetz hat zahlreiche Auswirkungen auf die Gesellschaft. Insbesondere das Beharren am Verbot des Anbaus und des Inverkehrbringens von Cannabis als Genussmittel mindert zusehends die Glaubwürdigkeit des regierungsamtlichen Handelns.

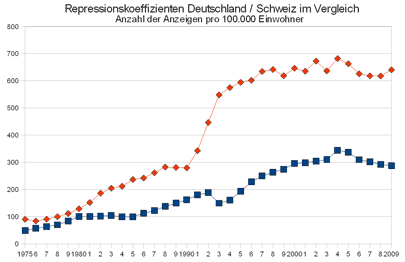

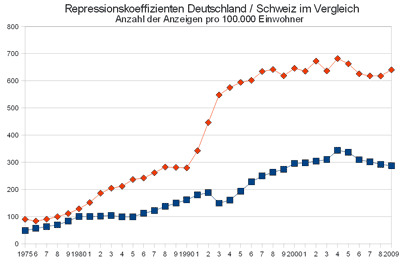

Repression in Deutschland und der Schweiz im Vergleich

In der Kriminalstatistik, insbesondere in den PKS, werden zum Zwecke der besseren, leichteren Vergleichbarkeit nicht nur die absoluten Zahlen genannt, sondern die Häufigkeitszahlen (HZ). Diese geben die Deliktzahlen pro 100.000 Einwohner an. Bei von Amtswegen verfolgten Delikten, z.B. Verstößen gegen das BtMG, wird die HZ auch Repressionskoeffizient (RK) genannt, da die absoluten Deliktzahlen in diesen Bereichen erheblich vom Engagement der Verfolgungsbehörden abhängen.

Im Jahr 1969 zählte man in der Schweiz etwa 500 Verzeigungen (Anzeigen) wegen Verstoßes gegen das schweizerische Betäubungsmittelgesetz (BetMG), vor allem wegen des Konsums von Cannabis. In der Schweiz ist nicht nur der Erwerb, Handel oder Schmuggel, sondern auch der Konsum von Cannabis strafbewehrt. Sechs Jahre später, 1975, wurden erstmalig mehr als 5.000 Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen das BetMG registriert, also zehn mal mehr als 1969.

Der starke Anstieg der Repression erfolgte in der Schweiz im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland um etwa zwei Jahre zeitverzögert. Den Höhepunkt dieser Entwicklung erreichten Deutschland und die Schweiz im Jahr 2004 gemeinsam. Danach nahm die Zahl der registrierten Verstöße in der Schweiz nur geringfügig, bei weitem nicht so stark wie in Deutschland, ab. Der Anteil der Anzeigen betreffend auf den Konsum bezogener Delikte schwankt in der Schweiz zwischen 60 Prozent und 80 Prozent.

Bereits 1975 war der Repressionskoeffizient in der Schweiz nahezu doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik Deutschland. Nach 1990 schnellte der RK in der Schweiz innerhalb von drei Jahren von 280 auf 548. Dies lag in der Tatsache begründet, dass Zürich zum Mekka der Fixer geworden war.

Bis 1992, als er von der Polizei geräumt wurde, war der Park Platzspitz, auch „the needle park“ genannt, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs und des Landesmuseums der Treffpunkt der Fixer. In der Folge entwickelte sich auf dem ehemaligen Bahnhof Letten Europas größte offene Drogenszene, die am 14. Februar 1995 von der Polizei zerschlagen. Parallel zur Zerschlagung der offenen Drogenszenen wurden Fixerstuben eröffnet und ein staatliches Heroinabgabeprogramm etabliert. Bis dahin hatten sich im Bahnhof Letten täglich gut tausend Fixer getroffen, um ihren Stoff zu kaufen und auch gleich in die Venen zu spritzen. An Wochenenden waren manchmal mehr als dreitausend Fixer aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland zum Bahnhof Letten gekommen.

Im Jahr 2010 war der Repressionskoeffizent in der Schweiz mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Drogenkonsument in der Schweiz Ärger mit der Polizei bekam, war mehr als doppelt so groß wie in Deutschland. Wegen Änderung der statistischen Erhebungsmethoden sowie der Einstufung von auf den Konsum bezogenen Cannabisdelikten zu Ordnungswidrigkeiten in der Schweiz ist dieser Vergleich in dieser Form nicht weitergeführt worden.

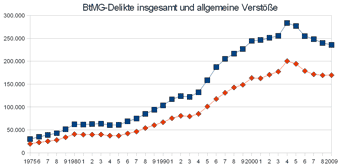

Anteil der allgemeinen Verstöße

Als im Winter 1971/72 das neue Betäubungsmittelgesetz in Kraft trat, verkündete die Bundesregierung, dass mit dem Gesetz in erster Linie die Verfolgung der Drogenhändler und Drogenschmuggler beabsichtigt sei und erleichtert werden solle. Die Höchststrafe wurde zur Abschreckung von drei auf zehn Jahre heraufgesetzt. Am 1. Januar 1982 wurde nach einer Novellierung des Betäubungsmittelgesetzes die Höchststrafe von zehn auf 15 Jahre angehoben.

Im Jahr 1993, als zum ersten Mal nach dem Beitritt der sogenannten „neuen Bundesländer“ zur Bundesrepublik eine gesamtdeutsche Kriminalstatistik erschien, lag die Zahl der erfassten Verstöße gegen das BtMG nicht einmal halb so hoch wie heute. Im Jahr 1993 lag diese bei 122.240, im Jahr 2017 lag diese bei 330.580. Dies entspricht einem Anstieg um 170,4 Prozent. Bei den auf Cannabis bezogenen Delikte stieg im gleichen Zeitraum die Zahl der erfassten Delikte sogar um mehr als das Vierfache, nämlich von 50.277 im Jahr 1993 auf 203.389 im Jahr 2017. Dies entspricht einem Anstieg um 304,5 Prozent.

Obwohl mit dem BtMG in erster Linie Händler und Schmuggler verfolgt werden sollten, lag der Anteil der auf den Konsum bezogenen Delikte (allgemeine Verstöße §29 BtMG) nie unterhalb von 60 Prozent. Bis kurz nach der Jahrtausendwende schwankte der besagte Anteil stets zwischen 61 Prozent und 67 Prozent, um dann im Jahr 2004 erstmals die 70 Prozent Marke zu überschreiten. Im Jahr 2017 erreichte dieser Anteil wie im Vorjahr den neuen historischen Höchstwert von 76,6 Prozent. Die Repression gegen die Drogenkonsumenten hat in den letzten Jahren ein Rekordniveau erreicht.